友人のS氏と、S氏の兄、兄の友人で作った陶芸の穴窯が秋田にあります。私は、窯焚きのたびに手伝いに行っていました。もちろん私の作品も入れさせてもらいました。とても炎の引きが良い窯で温度がすぐに上がります。だいぶ古くなっていて隙間があるにも関わらず、昨年焚いた時には1300度を越えました。

しかし、煙突へ向けて炎の引きが良く、温度が上がりやすいことは、必ずしも良いこととは言えません。陶芸の窯は、焼べた松の薪の灰が作品に降り積もり、それが溶けて釉になるのです。また、炎のあたり具合が作品の表面の景色にもつながります。灰も炎も一直線に駆け抜ける窯よりも、温度が上がりにくくても窯の中で煙が渦を巻く方が良い場合もあるのです。

窯が痛んできたこともありますが、S氏は、もっと味わいのある作品が焼けることを目指して窯を作り直すことにしました。

作り直すにあたっては、まず窯を解体しなければなりません。その作業のために私は秋田へ向かいました。

写真は、昨年の窯焚きの様子と焼きあがった私の作品です。左上の丼などは温度が高すぎて歪み、くっついてしまいました。

解体の作業は3日目の午前中に終わりました。解体にあたっては再利用できそうなレンガとそうでないものを振り分けました。煙突の基部にあたる部分は、灰が溶けてガラス状(ビードロ)になっていました。眺海窯(この窯の名前です)の記念にこの部分のレンガは保存しようということになりました。

富山県朝日町にヒスイ海岸と呼ばれる場所があります。ヒスイ海岸と呼ばれる場所は糸魚川市にもありますが、朝日町のヒスイ海岸には以前、金沢美術館へ行く途中に立ち寄ったことがありました。

妻が行ってみたいと言うので、秋田からの帰りに妻と糸魚川駅で待ち合わせ、そちらへ向かいました。

残念ながら、北陸は雨です。でも雨の中、傘をさしながら石を拾いました。ヒスイは、硬いので緑色でも丸い石はヒスイではありません。重みがあり、やや角ばった石の方がヒスイの可能性があります。雨で濡れているせいか、どれも綺麗な石に見えました。

ヒスイにこだわらず、模様や色の美しい石を探すことにしました。

ヒスイ海岸は小石の浜です。波が寄せて引くときに、石の転がる音がします。

富山のヒスイ海岸から帰る途中、上越市から十日町へと向かいました。十日町周辺で3年に1度の妻有アートトリエンナーレが開かれているのです。事前にガイドブックを手に入れ、調べましたが、今回はあまり興味深い作品が見当たりませんでした。

妻が清津峡のトンネルにある作品を見たいと言っていたので、そこへは立ち寄ることにしましたが、清津峡は、妻有を抜けて石打ICに向かう途中にあります。

上越市から津南へ行く途中に森の学校キョロロという施設があり、そこは、毎回面白い展示をやっているので、まずそこへ立ち寄ることにしました。

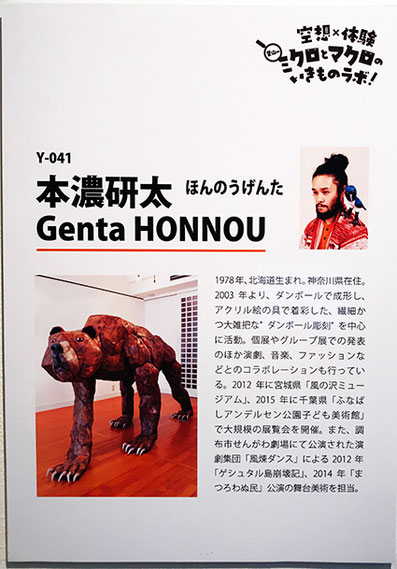

入り口で出迎えてくれているのは、本濃研太さんのダンボールによるヒグマの彫刻です。

本濃研太さんが昨年東京杉並で個展を開いたときに、私は初めてその作品を見ました。今年の2月には浅草橋でダンボールによる仮面の作品ばかりを展示した個展を行っています。今回の作品は初めて見る作品ばかりでしたから、おそらく2月の作品展が終わってからすぐに制作に取り掛かったのでしょう。かなりの作品の量ですから、寝る暇も惜しんで制作したのではないかと思われます。

私のお気に入りの作家さんの一人です。

森の学校キョロロは十日町市松之山にあります。近くにブナ林の「美人林」があります。豪雪地帯にあり、その積雪量が館内にパイプを使った棒グラフで示してありました。

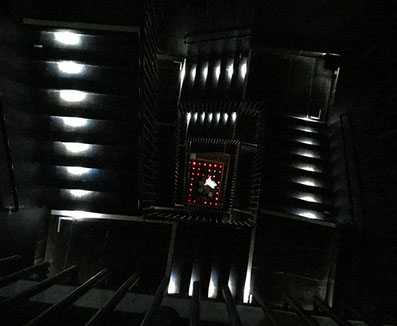

塔の上まで階段があります。一番上は大きなアクリル板がはめ込まれた展望台になっています。登ってくる階段も照明の感じがアートになっています。

キョロロで時間を使ったので、そのあとは清津峡へ直行しました。清津峡は両岸から岩壁の迫った峡谷です。約750mの歩行者用トンネルが岩壁内に掘られています。途中三ヶ所横穴があって峡谷を見ることができます。そして再奥には大きく開いたトンネルの開口部があります。そこに、くるぶしぐらいの深さに水を貯めた水槽が設置されており、水面に映り込んだ景色と合わさってアートになっています。これは、美しかったです。

清津峡からは、峠を越えて石打に出ます。途中、関越自動車道の赤城高原SAで休憩しました。

トマQソフトというものを売っていて、食べてみました。トマト味です。キュウリがさしてありました。塩を振りかけて食べましたが、もともと塩味のソフトクリームだと思います。キュウリが意外なほど合うソフトでした。

秋田、北陸は天気が悪いせいもありますが、涼しかったです。しかし、関越を越えて関東地方に入ったら暑くなってきました。

ブログを書いている今日も朝から暑いです。

熱中症にならないよう気をつける日々がまだ続きそうです。